Définition

psychologique du jeu en général : "Avec le language,

le jeu constitue la voie d'accès aux activités culturelles :

travail, art, idéologie, politique, comme aux relations interpersonnelles

qui les sous-entendent : amour, jalousie, haine, découverte d'autrui..."

Définition

psychologique du jeu en général : "Avec le language,

le jeu constitue la voie d'accès aux activités culturelles :

travail, art, idéologie, politique, comme aux relations interpersonnelles

qui les sous-entendent : amour, jalousie, haine, découverte d'autrui..."

Définition du jeu de rôles

(JdR) : Les joueurs, généralement 3 ou plus, interprètent

des personnages en vivant une aventure (le scénario) proposé

par le meneur de jeu, qui prépare la trame de l'histoire, puis anime

et arbitre la partie qui dure en général entre 4 et 6 heures.

L'aventure comporte des énigmes et des obstacles que les personnages

doivent franchir. Il n'y a ni gagnant, ni perdant, le but étant pour

les joueurs de coopérer pour mener à bien l'aventure. Joué

autour d'une table, c'est un jeu de dialogue : le meneur de jeu décrit

une scène (décors, personnages non-joueurs, actions en cours...),

chaque joueur indique ce que fait ou tente de faire son personnage, le meneur

de jeu indique le résultat et la suite de l'aventure, et ainsi de suite.

Les règles du jeu fournissent un cadre : des données chiffrées

(les caractéristiques) permettent au joueur de choisir les capacités

de son personnage, qui servent au cours du jeu à vérifier, par

un jet de dés, si chaque action hasardeuse tenté par le personnage

réussie ou échoue.

+ voir document : "instantané

d'une partie"

b) Le

jeu de rôles dans le monde

La répartition géographique

du JdR dans le monde est rès limitée. En effet, un haut niveau

culturel et éducatif est nécessaire à la compréhension

de son fonctionnement, mais également financier, car la distibution

d'un jeu nécesite des traductions hardues, et un marché restreint

limite la rentabilité pour les éditeurs, d'où une diffusion

qui ne dépasse que très rarement la frontière des boutiques

spécialisées.

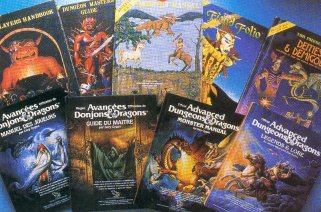

Dans ces conditions, il n'est pas

étonnant de retrouver les Etats-Unis en tête de la production

et de la consommation de ce type de loisir. Avec 1 million de pratiquants

et des jeux qui se retrouvent en tête des ventes dans tous les autres

pays consommateurs, le pays d'origine des JdR (avec Dongeons & Dragons,

le premier et le plus vendu) ne connait pas de (grosse) crise des recettes

comme en France.

Notre pays se retrouve donc en

deuxième position, avec pas moins de 400 000 amateurs. Ce succès

s'explique par l'image qu'à la France aux USA : un pays au fort patrimoine

artistique et culturel, les éditeurs américains n'ésitent

donc pas à vendre leurs produits ici. Mais également, un facteur

explicatif est que la production nationale est très importante, ce

qui a pour conséquence de saturer le marché, mais aussi de voir

certains de jeu repris et traduis par les américains. A noter que les

fanzines, les associations et les jeux amateurs se retrouvent dans une quantité

qui ne retrouve nul part ailleurs sur le globe.

En

Allemagne la tendace est plutot inverse : ils traduisent les jeux américains

et produisent eux-mêmes des suppléments pour ces jeux, mais créent

peux de nouveaux jeux. C'est aussi là-bas que la "Spiel Tage",

la plus grande manifestations rôliste d'Europe se produit, résultat

d'une bonne acceptation de ce loisir par la société, et d'un

développement commercial plus florissant mais moins créatif

qu'en France.

En

Allemagne la tendace est plutot inverse : ils traduisent les jeux américains

et produisent eux-mêmes des suppléments pour ces jeux, mais créent

peux de nouveaux jeux. C'est aussi là-bas que la "Spiel Tage",

la plus grande manifestations rôliste d'Europe se produit, résultat

d'une bonne acceptation de ce loisir par la société, et d'un

développement commercial plus florissant mais moins créatif

qu'en France.

Le Japon se retouve ici où

là. Pour eux, les rares jeux traduits sont systématiquement

"manganisés", et les quelques jeux crées sont

des produits dérivés de manga et rencontrent un succès

suffisant malgré le manque de diversité. Enfin l'Angleterre,

qui ne possède pas, elle, la barrière des langues avec les Etats-Unis,

se contentent d'acheter leurs produits et d'écrir quelques suppléments

pour ces derniers, une sorte de "pied-à-terre" en

quelque sorte.

c) Les

divers types de jeu de rôles

1. Les jeux de rôles

"classiques"

C'est le jeu de rôle tel

que nous l'avons décrit : 4 à 8 joueurs autour d'une table

avec feuilles de personnages, livres de règles et scénario,

une pôignée de dés bizzares à 4, 6, 8, 10, 12

ou 20 faces, du matériel pour écrir et ... c'est tout !

2. Les jeux de rôles

sur Internet

Avec l'arrivée de ce nouveau

média, les rôlistes ont trouvés un terrain de jeu et

moyen d'expression des plus vastes : il n'y a qu'à voir le nombre

complêtement délirant de sites consacrés aux JdR (j'ai

moi-même bien du en voir quelques centaines !), rien qu'en français,

il y en a quelques milliers, présentant pour la plupart des productions

personnelles pour des jeux existants ou de leur cru, des communautés

de nature diverses (regroupés par associations, ville, jeu, ou encore

spontanément), des projets en cour, etc... La communauté rôliste

est décidement, sur Internet, une des plus importante et des plus

active. Mais passons maintenant aux diverses formes de jeu de rôles

sur Internet.

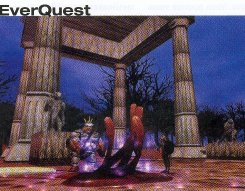

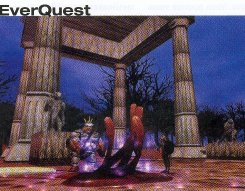

Il

y en a trois, et celle qui est certainement la plus jouée est celle

des "jeux de rôles online", qui se présente

comme un jeu vidéo avec un univers "persistant"

très fortement inspiré des JdR papiers : le joueur créé

son personnage, lui achète un équipement et part à

l'aventure, rencontre d'autres personnages dirigés par d'autres joueurs,

peut même ouvrir son commerce, tout ça dans un univers en 2D

ou 3D au graphisme élaboré. Mais cette débauche de

moyens a un prix : environ 300 FF pour le jeu, plus un abonnement de 60

à 100 FF par mois, et tout ça sans compter les coups de communication...

Il

y en a trois, et celle qui est certainement la plus jouée est celle

des "jeux de rôles online", qui se présente

comme un jeu vidéo avec un univers "persistant"

très fortement inspiré des JdR papiers : le joueur créé

son personnage, lui achète un équipement et part à

l'aventure, rencontre d'autres personnages dirigés par d'autres joueurs,

peut même ouvrir son commerce, tout ça dans un univers en 2D

ou 3D au graphisme élaboré. Mais cette débauche de

moyens a un prix : environ 300 FF pour le jeu, plus un abonnement de 60

à 100 FF par mois, et tout ça sans compter les coups de communication...

Ensuite on trouve les MUDs

(pour Multi-Users Dongeon), des JdR multijoueurs, qui au contraîre

des jeux on-line sont entièrement textuels : chaque endroit, personnage,

objet, événement est décris par un texte s'affichant

à l'écran. Les commandes sont rentrées au clavier (ex

: take sword, eat food, go north, etc...), sont traités par

le serveur et le résultat est affiché à l'écran

par un nouveau texte. On y accompli des quètes, on s'y bat contre

les autres joueurs connectés, on y gère ses affaires, et le

monde continue à tourner en votre absence. S'il faut faire un effort

indéniable pour apprendre les commandes de bases, les MUDs apportent

des expériences bien plus proches du JdR classique. Et sur n'importe

quel type de configuration, le tout gratuitement dans la plupart des cas.

Le dernier type de JdR sur Internet

et le moins difficile d'accès reste le PBeM ("Play by e-mail",

jouer par e-mail), principalement car ce n'est qu'une adaptation pur

et simple du JdR papier, les différents protagonistes dialoguant

par courrier électronique ou par Chatroom.

3. Le jeu de rôle

"Grandeur Nature"

Apparu

en France en 1983 (où il regroupe aujourd'hui 20 000 amateurs), le

"grandeur nature" (GN) est à la fois inspiré

du JdR sur table que des murder-parties anglaises ou encore du théâtre

d'inprovisation; d'ailleurs, certains spécialistes le qualifie de

"théâtre ludique interactif". Un GN dure en

général de 4 heures à 2 jours avec un nombre de participants

variant de 10 à 300, avec un nombre non-négligeable d'organisateurs.

Les joueurs interagissent ici en costume et en direct, menant des enquêtes,

des négociations ou des actions tout en interpretant leur rôle.

Le GN se déroule soit en huit-clos (maison, château, usine

désafectée... ), soit en extérieur (rue, forêt,

chantier... ), en fonction de thèmes souvent proche du cinéma.

L'interactivité, l'improvisation et les vastes espaces dans lequels

se déroule les scénarios en font une aventure vécue

par les participants, destinée à des spectateurs.

Apparu

en France en 1983 (où il regroupe aujourd'hui 20 000 amateurs), le

"grandeur nature" (GN) est à la fois inspiré

du JdR sur table que des murder-parties anglaises ou encore du théâtre

d'inprovisation; d'ailleurs, certains spécialistes le qualifie de

"théâtre ludique interactif". Un GN dure en

général de 4 heures à 2 jours avec un nombre de participants

variant de 10 à 300, avec un nombre non-négligeable d'organisateurs.

Les joueurs interagissent ici en costume et en direct, menant des enquêtes,

des négociations ou des actions tout en interpretant leur rôle.

Le GN se déroule soit en huit-clos (maison, château, usine

désafectée... ), soit en extérieur (rue, forêt,

chantier... ), en fonction de thèmes souvent proche du cinéma.

L'interactivité, l'improvisation et les vastes espaces dans lequels

se déroule les scénarios en font une aventure vécue

par les participants, destinée à des spectateurs.

Les combats et les affrontements existent - encore que cela dépende

du jeu - mais sont avant tout régentés par un ensemble de

rêgles visant à assurer une sécurité maximale.

A titre d'exemple, les armes blanches seront des épées en

mousse ou en latex, et les armes à feu des pistolets tirant des projectiles

en caoutchouc. Il n'y a donc pas plus d'inquiétudes à avoir

de ce côté-là que pour n'importe quel autre événement

sportif.

II-

La place du jeu de rôles dans la société

a) La

mauvaise image du jeu de rôles

"Pour le grand public,

les jeux de rôle pourraient se reduire aux activités de jeunes gens

dépravés se réunissant au sein de sectes, pour accomplir, des nuits durant,

des rites sataniques". A travers cetter phrase, le lieutenant

de gendarmerie Matelly résume l'image du jeu de rôles pour la plupart

de la société...

Associé, à tort, à des agressions,

à des suicides, ou à des profanations, le potentiel criminogène du jeu de

rôles reste à prouver, car il faut le rappeler, mais le jeu de rôles

présenté ici est un jeu de société, et non un moyen d' investigation psychanalytique.

Or, l'intensité criminogène du jeu de rôles est faible, comparé à la

télévision...

Largement décrié par les médias,

le jeu de rôles l'est car il est méconnu, autant du grand publique,

justement, des médias. Ainsi lors des profanations de tombes juives à Crapentras,

L' EXPRESS titrait : "Ils ( les jeu de rôles) s'inspirent

de satanisme, de légendes médiévales, mais aussi d'un fatras idéologique où

s'entremèlent croix celtiques et délires nasillons. Bref, un culte de l' horreur

susceptible de déraper à tout moment." Mais la presse télévisée a elle

aussi "menée" son enquète sur cette affaire, dans l' émission "Bas

les masques", par exemple, présentant rapidement certains jeux de

rôles, comme par hazard les plus extrèmes. De plus, elle ne donne jamais

la parole à des spécialistes, qui porteraient un regard plus objectif sur

ce loisir. Mais le plus inquiétant est l'acharnement des médias vis à vis

du jeu de rôles. A propos de l'affaire de Carpentras, on a parlé de

"jeu de la sorcière", ou "scénario de la sorcière" sur de grands

journaux. Mais il faudrait peut-être que des recherches un peut plus

approfondies aient été effectués par les journalistes, puisque ce jeu est

totalement inconnu des des spécialistes des jeux de role. Enfin, autre facteur

de confusion, le jeu de rôles est souvent assimilé aux "Livres dont

vous etes le héros" et autres jeux vidéos, ce qui est tout à fait faux...

Comment, dès lors, donner crédit

aux accusations portées par la presse, vu le déficit d'informations, selon

lesquelles le jeu de rôles conduirait au crime et serait néfaste ?

Jeune, drogué, sataniste, suicidaire,

égoiste, violent, manipulateur, en marge de la société. Voici à peut près

le portrait du rôliste pour tout un chacun, sauf pour les rôlistes. Pour eux

(et pour nous), c' est plus un être humain, jeune ou vieux (mais plutôt jeune),

romantique dans l' âme, débordant d' imagination et, avec un groupe d'amis,

qui à part leur atrait pour ce loisir, n'ont pas grand chose en commun. Mais

ceci mis à part, ils ne sont pas plus dangereux que des moutons...

On parle souvent de délits ou de

crimes liés au jeux de rôle (affaire de Carpentras). Mais le jeu de

rôles, en tant que loisir, nécessite un degré d'instruction relativement élevé

et occupe ces temps de loisirs dans un cadre collectif .Or, l'ennui, l'oisiveté

et les loisirs passifs sont dénoncés comme criminogènes, alors que le jeu

de rôles propose quant à lui un loisir actif. Il allie activité, sociabilité

et esprit d'équipe. Le rôliste a besoin d'une imagination élevée, et de capacité

à se projeter dans le futur, le présent et le passée, ainsi que dans l'abstrait.

Il est donc le contraire du présentiste, pour qui il est impossible de se

projeter dans l'avenir, à "la recherche du plaisir immédiat et sans contraintes

: l'acte crimminel,sans se soucier des normes ou de la morale". En outre

de son caractère contraire au présentisme, le jeu de rôles, par son principe

de projection dans des univers imaginaires ou réels, tout en alliant activité,

sociabilité et esprit d'équipe, peut favoriser les rapports à la norme et

la morale.

III-

Rapports historiques

a) Naissance

du jeu de rôles

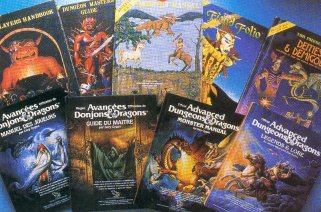

Le

jeu de rôles a 30 ans. Mais son histoire est longue et semée d'embûches. Bien

que crée en 1971 par deux américains amateurs de littérature fantaisie, il arrive

sur le marché en 1974. Son public est d'abord très restreint, mais son nom restera

gravé dans les mémoires : DONGEONS & DRAGONS (D&D). Entre 1975 et 1980,

le jeu de rôles explose et sa popoularité croit de jour en jour. AD&D,

jeu de fantaisie médiéval, se rajoute des dizaines d' autres jeux, allant de

la mythologie à l'odysée de l'espace. Mais au fur et à mesure, D&D s'allourdit,

et voulant profiter de son statut de leader, mène une guerre aux autres jeux.

Ses créateurs, profitant de leur monopôle dans le secteur, ont créé dans la

foulée une maison d'édition spécialisée dans les jeux de rôles et les livres

de fantaisie. Pourtant, des ennuis assaillent la société, TSR, en 1979. Un jeune

étudiant disparaît, et le détective chargé de le retrouvé pense que l'étudiant

à des problèmes à se socialiser, et qu'il se réfugie dans des obsessions

comprenant la drogue, l'homosexualité, et bien sur D&D.

Le

jeu de rôles a 30 ans. Mais son histoire est longue et semée d'embûches. Bien

que crée en 1971 par deux américains amateurs de littérature fantaisie, il arrive

sur le marché en 1974. Son public est d'abord très restreint, mais son nom restera

gravé dans les mémoires : DONGEONS & DRAGONS (D&D). Entre 1975 et 1980,

le jeu de rôles explose et sa popoularité croit de jour en jour. AD&D,

jeu de fantaisie médiéval, se rajoute des dizaines d' autres jeux, allant de

la mythologie à l'odysée de l'espace. Mais au fur et à mesure, D&D s'allourdit,

et voulant profiter de son statut de leader, mène une guerre aux autres jeux.

Ses créateurs, profitant de leur monopôle dans le secteur, ont créé dans la

foulée une maison d'édition spécialisée dans les jeux de rôles et les livres

de fantaisie. Pourtant, des ennuis assaillent la société, TSR, en 1979. Un jeune

étudiant disparaît, et le détective chargé de le retrouvé pense que l'étudiant

à des problèmes à se socialiser, et qu'il se réfugie dans des obsessions

comprenant la drogue, l'homosexualité, et bien sur D&D.

Définition

psychologique du jeu en général : "Avec le language,

le jeu constitue la voie d'accès aux activités culturelles :

travail, art, idéologie, politique, comme aux relations interpersonnelles

qui les sous-entendent : amour, jalousie, haine, découverte d'autrui..."

Définition

psychologique du jeu en général : "Avec le language,

le jeu constitue la voie d'accès aux activités culturelles :

travail, art, idéologie, politique, comme aux relations interpersonnelles

qui les sous-entendent : amour, jalousie, haine, découverte d'autrui..." En

Allemagne la tendace est plutot inverse : ils traduisent les jeux américains

et produisent eux-mêmes des suppléments pour ces jeux, mais créent

peux de nouveaux jeux. C'est aussi là-bas que la "Spiel Tage",

la plus grande manifestations rôliste d'Europe se produit, résultat

d'une bonne acceptation de ce loisir par la société, et d'un

développement commercial plus florissant mais moins créatif

qu'en France.

En

Allemagne la tendace est plutot inverse : ils traduisent les jeux américains

et produisent eux-mêmes des suppléments pour ces jeux, mais créent

peux de nouveaux jeux. C'est aussi là-bas que la "Spiel Tage",

la plus grande manifestations rôliste d'Europe se produit, résultat

d'une bonne acceptation de ce loisir par la société, et d'un

développement commercial plus florissant mais moins créatif

qu'en France. Il

y en a trois, et celle qui est certainement la plus jouée est celle

des "jeux de rôles online", qui se présente

comme un jeu vidéo avec un univers "persistant"

très fortement inspiré des JdR papiers : le joueur créé

son personnage, lui achète un équipement et part à

l'aventure, rencontre d'autres personnages dirigés par d'autres joueurs,

peut même ouvrir son commerce, tout ça dans un univers en 2D

ou 3D au graphisme élaboré. Mais cette débauche de

moyens a un prix : environ 300 FF pour le jeu, plus un abonnement de 60

à 100 FF par mois, et tout ça sans compter les coups de communication...

Il

y en a trois, et celle qui est certainement la plus jouée est celle

des "jeux de rôles online", qui se présente

comme un jeu vidéo avec un univers "persistant"

très fortement inspiré des JdR papiers : le joueur créé

son personnage, lui achète un équipement et part à

l'aventure, rencontre d'autres personnages dirigés par d'autres joueurs,

peut même ouvrir son commerce, tout ça dans un univers en 2D

ou 3D au graphisme élaboré. Mais cette débauche de

moyens a un prix : environ 300 FF pour le jeu, plus un abonnement de 60

à 100 FF par mois, et tout ça sans compter les coups de communication... Apparu

en France en 1983 (où il regroupe aujourd'hui 20 000 amateurs), le

"grandeur nature" (GN) est à la fois inspiré

du JdR sur table que des murder-parties anglaises ou encore du théâtre

d'inprovisation; d'ailleurs, certains spécialistes le qualifie de

"théâtre ludique interactif". Un GN dure en

général de 4 heures à 2 jours avec un nombre de participants

variant de 10 à 300, avec un nombre non-négligeable d'organisateurs.

Les joueurs interagissent ici en costume et en direct, menant des enquêtes,

des négociations ou des actions tout en interpretant leur rôle.

Le GN se déroule soit en huit-clos (maison, château, usine

désafectée... ), soit en extérieur (rue, forêt,

chantier... ), en fonction de thèmes souvent proche du cinéma.

L'interactivité, l'improvisation et les vastes espaces dans lequels

se déroule les scénarios en font une aventure vécue

par les participants, destinée à des spectateurs.

Apparu

en France en 1983 (où il regroupe aujourd'hui 20 000 amateurs), le

"grandeur nature" (GN) est à la fois inspiré

du JdR sur table que des murder-parties anglaises ou encore du théâtre

d'inprovisation; d'ailleurs, certains spécialistes le qualifie de

"théâtre ludique interactif". Un GN dure en

général de 4 heures à 2 jours avec un nombre de participants

variant de 10 à 300, avec un nombre non-négligeable d'organisateurs.

Les joueurs interagissent ici en costume et en direct, menant des enquêtes,

des négociations ou des actions tout en interpretant leur rôle.

Le GN se déroule soit en huit-clos (maison, château, usine

désafectée... ), soit en extérieur (rue, forêt,

chantier... ), en fonction de thèmes souvent proche du cinéma.

L'interactivité, l'improvisation et les vastes espaces dans lequels

se déroule les scénarios en font une aventure vécue

par les participants, destinée à des spectateurs.

Le

jeu de rôles a 30 ans. Mais son histoire est longue et semée d'embûches. Bien

que crée en 1971 par deux américains amateurs de littérature fantaisie, il arrive

sur le marché en 1974. Son public est d'abord très restreint, mais son nom restera

gravé dans les mémoires : DONGEONS & DRAGONS (D&D). Entre 1975 et 1980,

le jeu de rôles explose et sa popoularité croit de jour en jour. AD&D,

jeu de fantaisie médiéval, se rajoute des dizaines d' autres jeux, allant de

la mythologie à l'odysée de l'espace. Mais au fur et à mesure, D&D s'allourdit,

et voulant profiter de son statut de leader, mène une guerre aux autres jeux.

Ses créateurs, profitant de leur monopôle dans le secteur, ont créé dans la

foulée une maison d'édition spécialisée dans les jeux de rôles et les livres

de fantaisie. Pourtant, des ennuis assaillent la société, TSR, en 1979. Un jeune

étudiant disparaît, et le détective chargé de le retrouvé pense que l'étudiant

à des problèmes à se socialiser, et qu'il se réfugie dans des obsessions

comprenant la drogue, l'homosexualité, et bien sur D&D.

Le

jeu de rôles a 30 ans. Mais son histoire est longue et semée d'embûches. Bien

que crée en 1971 par deux américains amateurs de littérature fantaisie, il arrive

sur le marché en 1974. Son public est d'abord très restreint, mais son nom restera

gravé dans les mémoires : DONGEONS & DRAGONS (D&D). Entre 1975 et 1980,

le jeu de rôles explose et sa popoularité croit de jour en jour. AD&D,

jeu de fantaisie médiéval, se rajoute des dizaines d' autres jeux, allant de

la mythologie à l'odysée de l'espace. Mais au fur et à mesure, D&D s'allourdit,

et voulant profiter de son statut de leader, mène une guerre aux autres jeux.

Ses créateurs, profitant de leur monopôle dans le secteur, ont créé dans la

foulée une maison d'édition spécialisée dans les jeux de rôles et les livres

de fantaisie. Pourtant, des ennuis assaillent la société, TSR, en 1979. Un jeune

étudiant disparaît, et le détective chargé de le retrouvé pense que l'étudiant

à des problèmes à se socialiser, et qu'il se réfugie dans des obsessions

comprenant la drogue, l'homosexualité, et bien sur D&D.